Hoy tenía pensado otro artículo. Pero me topé con la noticia de que un amigo de toda la vida ha perdido a su hijo de 18 años. Y entonces siento la necesidad de hablar de algo de lo cual nunca es fácil hablar. Es que estoy de acuerdo con Freud en cierto sentido, en cuanto a las pulsiones fundamentales, pero considerando al sexo y la muerte como los dos temas más difíciles de tratar. Y lo compruebo ahora, sabiendo que no hay muchas palabras que decirle a alguien que está sufriendo una pérdida así. Sin embargo, creo que hay unas cuantas ideas que pueden ayudar.

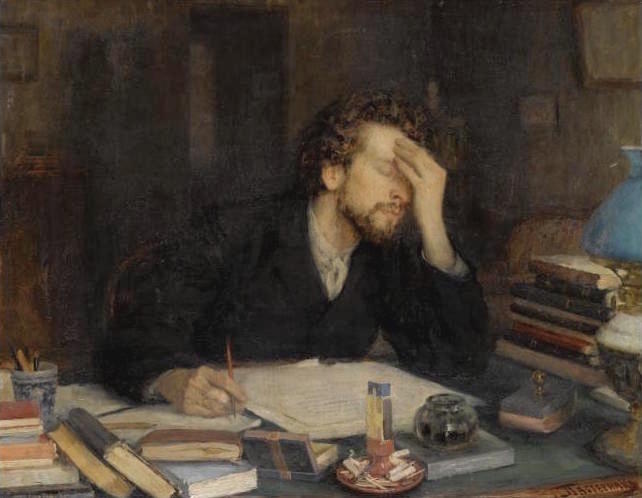

Utilicé el verbo “confrontar”, aunque pensé primero en “afrontar” y luego en “enfrentar”, porque este tiene en su significado la idea de dos realidades que se ponen frente a frente, y no únicamente la una se hace visible por la otra. Es decir, confrontar la muerte implica ese momento en el cual yo me pongo delante de ella, que se ha hecho presente y palpable en mi vida. Sea por una enfermedad o accidente graves (míos o de un ser querido) o por el fallecimiento de alguien muy cercano, la muerte deja de ser una idea conceptual nada más y se vuelve algo concreto. Pasa a ser parte de mi existencia de una manera indeleble.

Viktor Frankl consideraba que «si el hombre fuese inmortal, podría demorar cada uno de sus actos hasta el infinito«. Es decir, sin la muerte, la vida carecería de sentido. Frankl perdió a su esposa, su hermano, sus padres y otros cercanos en los campos de concentración, de los que él mismo sobrevivió. Estas experiencias le confrontaron con la muerte, por eso supo darle una dimensión diferente y estudiarla dentro de lo que él llamó “la tríada trágica” (junto con el sufrimiento y la culpa), trágica pero esperanzada a través del logos, el propósito.

El vivir la muerte de cerca nos confronta con ella: nos recuerda nuestra finitud, y nos llama a la acción. Pero este es el aspecto positivo, el que nos lleva la crecimiento. Sin embargo, ¿qué decir del dolor que nos produce cuando alguien que amamos ya no está presente? ¿Cómo darle un sentido al vacío que ha dejado esa persona tan importante para nosotros? Esto es mucho más claro cuando los padres enfrentan la muerte de un hijo. Y esa claridad empata con una campana de Gauss relacionada con la edad de este: siempre es un hecho devastador, pero lo es más mientras más se acerca a la madurez y cuanto más lejos esté de la vejez. Que muera un chico al final de su adolescencia deja una herida más profunda que un niño de meses o un hijo ya en la tercera edad. De todas formas, como decía, siempre es un hecho dramático pues lo natural es que el hijo entierre al padre y no al revés.

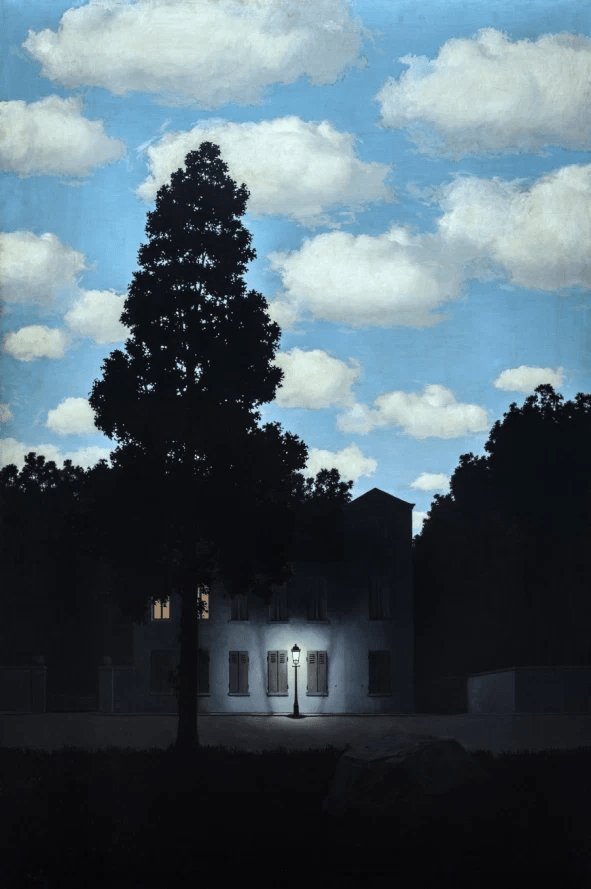

Entonces, ¿qué consuelo puede tener una familia al perder a un hijo, a un hermano? El primer consuelo lo tiene el creyente en la vida eterna. Pero aun prescindiendo de ella, el legado de cada ser humano es inmenso. Toda persona nos deja recuerdos, emociones, ideas que se quedan con nosotros y nada logrará quitarnos. Por esto, por más que todo ser amado que se va siempre deje un vacío que no puede ser llenado por nadie (ni siquiera por Dios, decía un sacerdote en una misa de exequias), también deja un bagaje de buenos sentimientos, de cosas positivas a la final. Transmite una herencia de amor que igualmente nadie podrá remplazar. Y esa herencia la comparte toda la familia, al igual que el dolor. Por esto, es un duelo que deben trabajarlo juntos, con esperanza.

Y es ahí donde le damos sentido a la muerte del que amamos.